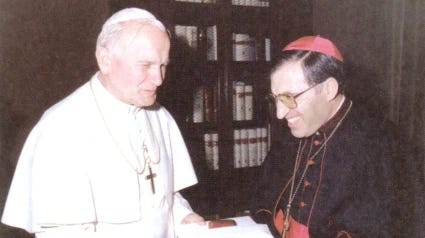

El Cardenal Antonio María Rouco fue uno de los colaboradores más cercanos de San Juan Pablo II en Europa, liderando la transformación del episcopado español como Arzobispo de Madrid después de un período posconciliar turbulento en el país.

En el vigésimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, The Pillar habló con el Cardenal Rouco sobre el legado de San Juan Pablo II, sus viajes a España y su respuesta a la crisis de los abusos.

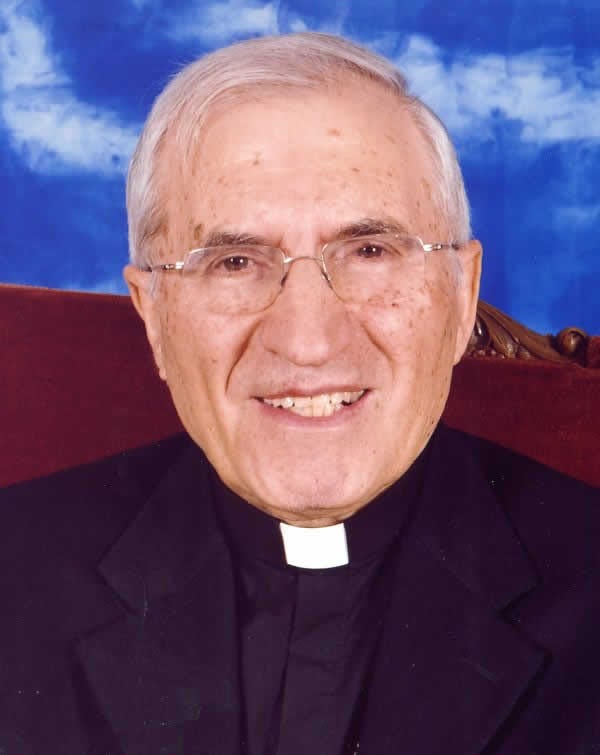

Rouco fue ordenado sacerdote en 1959 y obtuvo un doctorado en derecho canónico en Múnich en 1964. Fue profesor de derecho canónico también en Múnich de 1964 a 1968 y en la Pontificia Universidad de Salamanca entre 1969 y 1972, cuando fue nombrado vicerrector de la misma universidad hasta 1976.

Ese año se convirtió en obispo auxiliar de Santiago de Compostela y sirvió como arzobispo de la misma diócesis entre 1984 y 1994, siendo el principal organizador de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989. Luego se convirtió en el Arzobispo de Madrid, fue creado cardenal en 1998, hasta su renuncia en 2014.

La entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

Usted dijo en un evento conmemorando los 40 años del primer viaje del Papa San Juan Pablo II a España que “la riqueza del magisterio de Juan Pablo II no tiene comparación en la historia de la Iglesia.”

¿Por qué piensa esto?

Esta fue quizá una afirmación un poco hiperbólica, pero que tiene algo de cierto. Me refería principalmente a su forma estricta y personal de ejercer el magisterio papal, que es la primerísima obligación de los Papas: confirmar a sus hermanos en la fe.

Creo que, magisterialmente, no ha habido un pontificado en los últimos 500 años como el de San Juan Pablo II, que además abordó las grandes verdades de la fe, cuestionadas implícitamente y explícitamente después del Concilio Vaticano II, yendo más allá de lo que el Concilio había enseñado o incluso yendo directamente en contra del Concilio.

Juan Pablo II tenía la conciencia de que la crisis que subyacía a la indisciplina generalizada de finales de los 60 y comienzos de los 70 en la vida consagrada, sacerdotal e incluso la seglar en el mundo libre era una crisis de fe; una crisis de los fundamentos mismos de las enseñanzas de la Iglesia.

Por eso, su primera encíclica es Redemptor hominis, sobre Jesucristo, la segunda sobre Dios Padre, Dives in misericordia y poco después publica Dominum et vivificantem, sobre el Espíritu Santo y luego Redemptoris Mater sobre la Virgen María.

Luego, en los años 90, su magisterio se centra en cuestiones de teología moral y filosofía: Veritatis splendor sobre los principios de la moral, Evangelium vitae sobre la inviolabilidad de la vida humana y Fides et ratio sobre el pensamiento filosófico y teológico y cierra su pontificado con esa encíclica bellísima Ecclesia de Eucharistia.

En todo este magisterio hay una gran línea de doctrina teológica que va tocando todos los aspectos más sensibles de la gran crisis de la posmodernidad que estalló en mayo de 1968. Yo viví esa crisis en directo en Munich, donde estaba en ese momento, y luego viví sus consecuencias en la Pontificia Universidad de Salamanca.

Esta crisis de la revolución sexual más que política, era antropológica: Era una perspectiva que venía del marxismo, sobre todo maoísta, y que terminaba en un escepticismo nihilista total respecto al destino del hombre, la vida y el bien de la persona humana, detrás del cual estaba la influencia intelectual de la Escuela de Frankfurt.

La crisis de la razón era el alma de aquella posición filosófica, que se traducía en la locura de grupos de estudiantes e incluso de profesores, sobre todo más jóvenes, en universidades europeas y de Norteamérica. Esta posición se resume en el slogan del Mayo Francés: prohibido prohibir.

Entonces, Juan Pablo II comienza su pontificado años después del inicio de esta crisis, cuando todavía estaba muy latente. ¿Y qué hizo? Confirmar a sus hermanos en la fe, comenzando por los fundamentos, con una centralidad cristológica evidente: Comenzando por Dios hecho carne, Cristo.

En Cristo, por un lado se culmina la historia de la Revelación, pero por otro la abre al futuro y al final. Cristo, alfa y omega - que fue la divisa máxima del Gran Jubileo del año 2000: Cristo ayer, hoy y siempre.

Eso hace que este pontificado sea uno de los más originales y más certeros de la historia moderna de los Papas, es decir, desde el Concilio de Trento.

Y eso que ni hemos hablado de los sínodos de obispos que convocó, que fueron siempre muy relevantes y produjeron documentos muy ricos.

O su magisterio social…

Su magisterio social conecta con el magisterio social desarrollado desde León XIII y es muy cercano al de San Pablo VI.

Ambos compartían una visión que a veces se deja de lado, pero que es un presupuesto del magisterio social, que es que se comienza por vivir de acuerdo con la verdad del hombre y la ley natural.

El derecho natural era una expresión que había que recuperar de nuevo en el debate teológico en la vida de la iglesia y en su vida pastoral. El matrimonio, el amor humano y la familia tienen que ir en consonancia con la verdad del hombre.

San Pablo VI nos dejó Humanae vitae en 1968 y luego San Juan Pablo II la desarrolló desde su sínodo sobre la familia y las catequesis sobre la teología del cuerpo de sus primeros años de pontificado.

Entonces, hay una coherencia inicial, un punto de partida claro, que es la verdad de la fe y un desarrollo lineal desde este punto. Pero al mismo tiempo, Juan Pablo II fue muy cercano a los temas sociales de la época, con el desarrollo de la teología del trabajo, sus reflexiones sobre el bien común recordando la relación entre libertad y justicia social.

Todo esto muestra la coherencia doctrinal de fondo de su pontificado. Hay una preocupación primera, que es confirmar a sus hermanos en la fe y de esa preocupación también nace una preocupación por los problemas de los hombres.

Y además, hace todo esto acompañado de una actuación personal evangelizadora incansable, sobre todo con los jóvenes.

Este servidor fue vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1972 hasta 1976, que me nombran obispo auxiliar de Santiago de Compostela.

En esta época la universidad había sufrido la participación de estudiantes en la revolución de 1968, de tal forma que en el curso 1969-1970 hubo que cerrar la universidad en noviembre para abrirla en mayo para los exámenes.

Evidentemente, en España estaba la situación de la política española del momento como factor adicional, pero mucho más fuertes eran los factores ideológicos y antropológicos del movimiento revolucionario desde Estados Unidos y el resto de Europa.

Recuerdo que en esa época yo pensaba que si el Papa quería visitar la universidad, sería un problema… En 1981, San Juan Pablo II llenó la Plaza de San Pedro de jóvenes y abrió la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Juan Pablo II tenía un don para ir al mundo entero y saber llegar a las personas, a personas de toda la geografía del mundo, porque recorrió el mundo entero. No fue a China y la Unión Soviética porque no lo dejaron.

Esto es tener un sentido profundo de la vocación sacerdotal, de ministerio sacerdotal y luego de sucesos de Pedro y vicario de Cristo. La única palabra para describirlo es “sensacional”.

Con todo esto que me dice habrá que pensarse si se le hace Doctor de la Iglesia…

(Risas)

Bueno, hay que hablar de Ratzinger, que era el que estaba detrás de él todo este tiempo.

Doctrinalmente, San Juan Pablo II y Benedicto XVI son inseparables.

Al profesor Ratzinger, Pablo VI lo hace Arzobispo de Múnich en 1977, lo cual fue una total sorpresa. Ratzinger era catedrático de teología dogmática en la Universidad de Ratisbona. Ratzinger nunca se dejó amedrentar por ninguna posición teológica contraria a la Iglesia, por lo que su nombramiento fue una gran noticia. Además, cuatro meses después, lo nombra cardenal de la Iglesia, en el consistorio más pequeño de su pontificado, junto con otros tres nuevos cardenales.

Ya en 1981 Juan Pablo II lo nombra prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el tándem funciona hasta la muerte de Juan Pablo II en 2005.

Recuerdo la homilía del Cardenal Ratzinger en las exequias de Juan Pablo II y me llamaba mucho la atención la emoción personal y las formas poéticas con las que habló, que, conociendo a los alemanes y a Ratzinger, me hacía ver que estaba genuinamente conmovido.

Los alemanes tienen fama de ser por fuera un pueblo muy severo y muy frío, pero a veces eso es sólo la cáscara.

Al fin y al cabo es el pueblo que nos dio a Goethe…

Claro, los alemanes dicen de sí mismo que son un pueblo de pensadores y poetas.

Entonces, la conjunción entre Juan Pablo II y el Cardenal Ratzinger es fundamental para entender el pontificado. Se encontraban todos los sábados si el Papa no estaba fuera de Roma. Aunque el Papa solía viajar bastante

Ahora que menciona los viajes papales, ¿qué recuerdo guarda de las visitas de Juan Pablo II y, en especial, de la JMJ en Santiago de Compostela, que usted vivió tan de cerca?

Tengo recuerdos muy entrañables. En 1982, el Papa visitó Santiago de Compostela como último día del viaje a España. El arzobispo en aquel entonces, el después Cardenal Ángel Suquía, formaba parte del séquito del Papa, por lo que yo me quedé en Santiago.

Pero pude recibir al Papa en Salamanca, ya que antes había estudiado teología allí y luego fui vicerrector de la Universidad.

Ahí dio un discurso espectacular remontándose a la gran teología española de los tiempos de la Reforma y la famosa Escuela de Salamanca. Nos dejó como tarea hacer una nueva Escuela de Teología: hacer y pensar la teología para una nueva época, como hicieron los teólogos de Salamanca en el siglo XVI.

Recuerdo que luego en Santiago estábamos un poco preocupados por el clima. Visitó el 9 de noviembre y para estas fechas en Galicia hay un clima atlántico muy duro y venía la gente de zonas rurales en autobuses toda la noche. La noche anterior a su visita había llovido a mares.

La misa se celebró en la pista de aterrizaje del aeropuerto y fue a la catedral a orar ante el Apóstol.

Luego, ese mismo día Juan Pablo II dio su discurso en el “Acto europeo”, ya que Santiago es una ciudad europea por excelencia. Por esto invitamos a los obispos de otros países de Europa, a los grandes abades de Europa, rectores de universidades, personas del mundo de la política, incluso estaban los reyes de España. Este discurso es un recuerdo que me ha acompañado toda la vida.

Fue una liturgia de la palabra muy sucinta porque el centro del acto fue la alocución del Papa y al final funcionó el famoso botafumeiro. Recuerdo muy bien que veía al Papa como con un cierto miedo mirando al botafumeiro para un lado y para el otro (Risas) y yo me decía a mí mismo “pero si esto no se ha caído nunca, no hay problema".

Luego ya volvió a España en 1989 para la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. Para ese entonces yo era el Arzobispo de Santiago. Fue una aventura muy grande ver donde reuníamos a los jóvenes. No sabíamos cuántos vendrían y la Plaza del Obradoiro, la más grande de Santiago, con 7000 personas ya está a reventar.

Recuerdo que buscamos entendernos con el alcalde, que era arquitecto y del partido socialista y nos acordamos de un terreno cercano a la ciudad en donde no había nada, era un bosque enmarañado.

Al principio los dueños nos pusieron algunas objeciones, pero cuando les dijimos que era porque venía el Papa, todas se desmontaron. Con esto se resolvió el problema.

Ahora, había que pensar cómo atender a toda esa cantidad de jóvenes y en esta JMJ nació la idea de la “semana previa” con catequesis, confesiones, vigilias y un programa artístico y cultural, etc.

También hicimos la primera vigilia de oración con el Papa, en la que Juan Pablo II animó a los jóvenes a ser apóstoles de sus compañeros, pero el entusiasmo y los aplausos eran tales, que ni lo dejaban hablar. Recuerdo al Papa diciéndoles en español “el Papa quiere hablar, el Papa quiere hablar".

En la misa de cierre del día siguiente dijo aquella famosa frase que se ha hecho, como dicen los jóvenes ahora, viral: no tengáis miedo de ser santos.

Esa noche, el Papa dormía en la residencia del Arzobispo de Santiago de Compostela. Recuerdo que llegamos a más de la una de la noche y yo creo que no pegó ojo. A las cinco de la mañana ya estaba despierto y funcionando. Yo creo que se pasó la noche en oración.

Y esto lo digo por algo que pasó en su otro viaje a España.

Un sacerdote de Madrid me contó que cuando Juan Pablo II vino en 1982, varios sacerdotes se turnaban para velar al Papa en la nunciatura.

Este sacerdote estaba de guardia cuando nota como a las dos o tres de la mañana una luz en la capilla y ve al Papa completamente postrado en el suelo orando. El sacerdote le dice “Santo Padre, mañana a las seis tenemos que empezar” y el Santo Padre lo ve y le dice en perfecto español “Usted, aquí conmigo” y se quedaron orando juntos.

¿Cuál piensa usted que ha sido fue el principal legado que dejó Juan Pablo II a la iglesia en España?

Que estuviésemos orgullosos de nuestra gran tradición católica y fuéramos una Iglesia misionera hasta el último suspiro de nuestras vidas.

Juan Pablo II vino a España en el año 2003 y el viaje terminó con un encuentro con los jóvenes en el Aeropuerto de Cuatro Vientos y luego la canonización de cuatro jóvenes españoles: Santa Genoveva Torres, Santa Ana de la Cruz, Santa Maravillas de Jesús, y San Pedro Poveda y San José María Rubio.

El lema de aquella jornada fue “Seréis mis testigos,” y decía que hay que ser testigos del Señor – proponiendo, no imponiendo. Y los jóvenes le decían que también él era un joven de 83 años, porque aunque ya venía mal por su enfermedad tenía una vitalidad enorme y le dijo a los jóvenes que dar la vida por el Señor es lo mejor que cualquier persona puede dar.

Al final de la misa hizo una despedida a España donde nos dijo “sois un pueblo católico, una nación católica con una historia misionera incomparable".

Esto fue y sigue siendo muy oportuno para Europa en este momento de la historia. Para ese entonces Europa se unía de forma más estrecha, pero la sustancia previa - “prepolítica” como la llamó Ratzinger en su coloquio con Habermas en 2004 - estaba en peligro. Se estaba discutiendo y votando en algunos países hacer una constitución para Europa donde no se hacía la más mínima alusión a las raíces cristianas de Europa.

Entonces, él, adelantándose a este debate nos decía que teníamos la importantísima responsabilidad de ser la voz que fuera un recuerdo hecho vida de dónde y cómo nace Europa.

Poco después de morir San Juan Pablo II usted dijo que su pontificado había sido “heroico y martirial".

¿Cómo fue vivir con cierta cercanía los últimos años de enfermedad de San Juan Pablo II?

Fue martirial porque a los 3 años de ser elegido lo intentaron matar por ser sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia universal.

Pero al sobrevivir al ataque esto le sirvió para ahondar en su experiencia personal de ser testigo del Señor.

Esta actitud suya está muy bien explicada por su lema episcopal Totus Tuus, todo tuyo. Eso explica muy bien su relación con el Señor y con la Virgen. Y es algo que nos toca hacer a todos, seamos el Papa, un obispo o una persona corriente por virtud de nuestro bautismo. El poner a Cristo, su vida y su obra salvadora en lo más íntimo de nuestro ser.

Y luego vivió su enfermedad con mucha entereza, aunque le vino relativamente pronto. Nada lo tumbaba aunque tampoco sentía la necesidad de disimular mucho lo que le pasaba.

Recuerdo ese viaje en 2003 en el que estaba ya muy enfermo y fue un enorme sacrificio para él ir en el Papamóvil desde la nunciatura a Cuatro Vientos para el encuentro con jóvenes y el entusiasmo de los madrileños no lo abandonó en todo el recorrido.

Él saludaba a la gente pero daba la impresión de que su cabeza está en todo lado. Entonces el Cardenal Dziwisz, su secretario de toda la vida me dijo “es que el Papa va orando”. Siempre tenía está mezcla de contemplación y acción.

Sufrió mucho también porque las críticas y los ataques dentro y fuera de la Iglesia no le faltaron. Recuerdo cuando se publicó la instrucción de la CDF sobre la función del teólogo en la vida de la Iglesia que tuvo una respuesta tremenda con la Declaración de Colonia de un grupo de teólogos.

Pero el Papa siempre respondió disciplinariamente de forma muy paternal. La prensa le decía a Ratzinger el “cardenal panzer” pero no tenían ni idea de quién era. No hay una personalidad más contraria a esta expresión que la de Ratzinger.

A estas críticas y a todas las circunstancias Juan Pablo II respondió con una profunda serenidad y paz espiritual. Esto se veía también en su humor. Recuerdo la II Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos. En un momento intervino el entonces Obispo, hoy Cardenal, Marx y le dan la palabra pero no le funcionaba el micrófono.

Entonces, el Papa desde la presidencia tomó su micrófono y dice “¿Ya ven ustedes? Marx no funciona nunca” (Risas).

Ahora que hablamos de los momentos difíciles del pontificado de San Juan Pablo II, mucha gente ve la crisis de los abusos sexuales como una mancha en su legado.

¿Qué piensa usted de eso?

Yo pienso que actuó bien considerando la información que tenía a mano.

Recuerdo la misa final de la JMJ en Toronto de 2002 en la que habló de este problema, condenándolo y lamentándolo profundamente. Pero recuerdo que también añadió que la mayoría de los curas son buenos y fieles y quieren servir a la Iglesia. El aplauso de los jóvenes fue tal que todos los sacerdotes concelebrantes tuvieron que ponerse de pie.

Yo creo que esa serenidad y ese equilibrio, esa verdad de fondo con la que empezó a vivir el problema, no desdice su memoria y su historia, sino todo lo contrario.

Juan Pablo II comienza su pontificado todavía con la convulsión posconciliar muy viva, pero durante su Papado él y Ratzinger parecen haber cerrado muchos debates que se planteaban en la época.

Hoy parece que muchos de estos debates parecen reabrirse, como por ejemplo, el tema del diaconado y el sacerdocio femenino.

¿Cómo puede usarse el magisterio de Juan Pablo II para ofrecer una nueva respuesta a estos debates?

Hay que leer y meditar de nuevo el Concilio Vaticano II desde el prisma de su magisterio. Dos documentos claves en este sentido son Pastores dabo vobis y Ecclesia de Eucharistia.

Con este tema específico que mencionas, creo que hay que releer Mulieris dignitatem, que no entiendo por qué no se cita más y ya el Papa Francisco ha hablado con claridad de esto.

Lo que pasa es que hay teólogos que se han estirado con este debate que no se corresponde con la certeza y la claridad que ya se tiene sobre el problema.

Ante todo, San Juan Pablo II fue conocido como un gran evangelizador.

¿Cómo cree que pueden aplicarse sus enseñanzas para re-evangelizar un país que se ha secularizado tanto como España?

Volver a lo básico. No tener miedo de anunciar el Evangelio. La misión es anunciar a Cristo con la palabra y después acompañar con la vida.

El panorama de la Iglesia en España es variado. Algo muy bueno y con lo que ya tenemos terreno ganado es que el episcopado español es 100% católico. Pero también hay muchísimas realidades. La vida de la Iglesia en España, empezando por Madrid, está llena de vida, fe, de vida sobrenatural, entusiasmo apostólico y misionero, y de voluntad de ser testigos del Evangelio.

También nos enseñó a considerar la historia de España desde el prisma de la fe, porque en momentos críticos de la vida de los pueblos se recurre a la historia no como un instrumento para conocer la verdad, sino para imponer ciertas opiniones y posiciones.

En este sentido, Juan Pablo II fue un gran maestro para nosotros porque la historia de su pueblo, Polonia, es una de las más dramáticas de toda Europa. Es un pueblo partido, repartido, explotado y expoliado históricamente. Pero esta historia le sirvió siempre para recordar el alma católica de su pueblo.